ドビュッシー:亜麻色の髪の乙女 〜前編〜

大塚駅徒歩2分 ミュージックアカデミーラファーレ ピアノ講師の三浦です。

今回はドビュッシーの亜麻色の髪の乙女について、解説していきます。

ドビュッシー

フランスの作曲家クロード・ドビュッシーは、「アラベスク第1番」や「2つの前奏曲」

管弦楽曲では「牧神の午後への前奏曲」などの代表作で知られています。

長音階、短音階のほかに全音階など特殊な技法も取り入れながら名曲を誕生させていきました。

ドビュッシー自身ピアニストを目指しており、学内コンクールではショパンのピアノ協奏曲やバラード第1番、シューマンのピアノソナタなど演奏していました。

しかし、一位入賞を目指していたドビュッシーはピアニストになる夢を諦めてしまいました。そして作曲活動への道に進んでいきました。

この時代からすでに試験やコンクールでショパンやシューマンの作品は演奏されていたのだなと思うと、ドビュッシーやショパンなどを一括りにクラシックとまとめるのは難しいかもしれませんね。

ピアノのための前奏曲

ドビュッシーは「ピアノのための前奏曲 第1巻 第2巻」(全24曲)を完成させました。亜麻色の髪の乙女は第1巻の8曲目として作られています。

前奏曲の中でも圧倒的に有名なこの曲は、多くの人に耳馴染みのある優しい曲に作られています。

ところで亜麻色とはどんな色かご存知しょうか。あまり聞き馴染みのない色名ですよね。

亜麻色

このような色が亜麻色です。

「亜麻を紡いだ糸の色のような黄色がかった薄茶色」のことのようです。

多くの人には馴染みのあるベージュに似ていますね。

解説

しっとりとした曲なので弾きやすいだろうなと楽譜を開いてみると、♭6つの変ト長調と難しい調で予想以上に弾きにくい曲です。

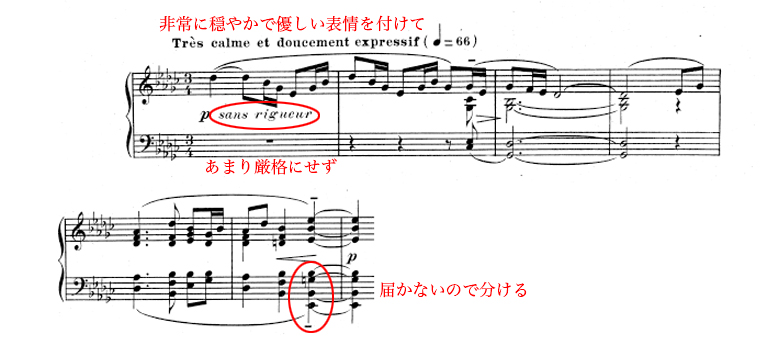

曲のテンポの左側にTrès calme et doucement expressifとあります。

これは非常に穏やかで優しい表情を付けてという意味です。優しい雰囲気を存分に出して演奏しましょう。

冒頭のレ♭は手首をあまり固くせず、優しく撫でるように弾き始めると上手く流れを掴むことができます。

sans rigueurは、あまり厳格にせずという意味です。

4分の3拍子で書かれていますが、拍通りきっちり弾くのではなく、ややルーズに演奏すると優しい雰囲気を醸し出すことができます。

左手に届かない和音が出てくる部分は分けると良いでしょう。

この時にベースの音に合わせてペダルを踏み変えましょう。

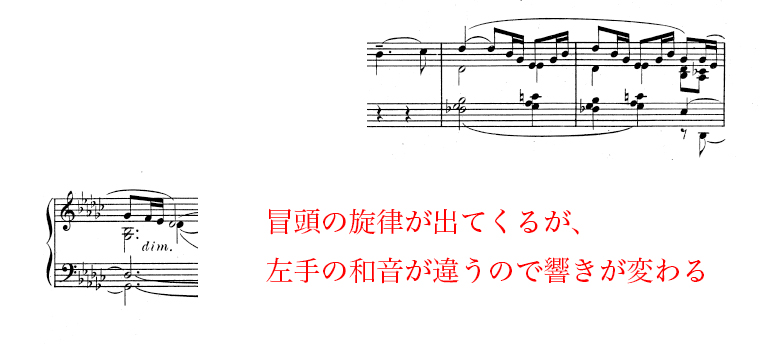

冒頭の旋律が再び出現します。ここでは左手の和音が違うので響きが変わります。

最初よりも前向きな印象を持って演奏しましょう。

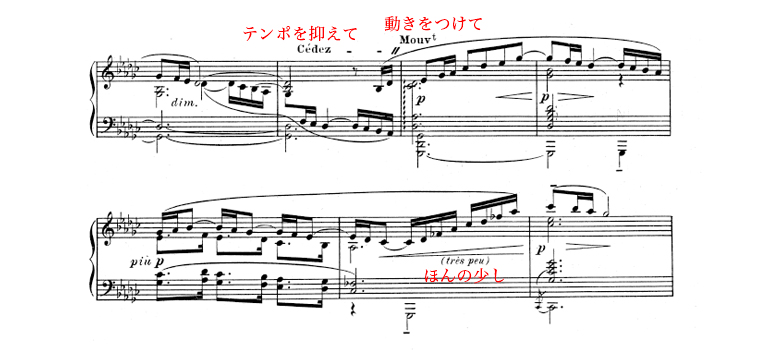

ここでは今までのゆったり落ち着いた印象から、音楽が少し動き出します。

Cédez テンポを抑えて

Mouvt. 動きをつけて

très peu ほんの少し

テンポや強弱の表示が出てきました。抑揚を若干付けて広がりを持たせると良いですね。

装飾音として出てくるベースのド♭でペダルを踏み変えて、上手く音をつなげましょう。焦らず音を聴きながらペダルを使うと良いと思います。

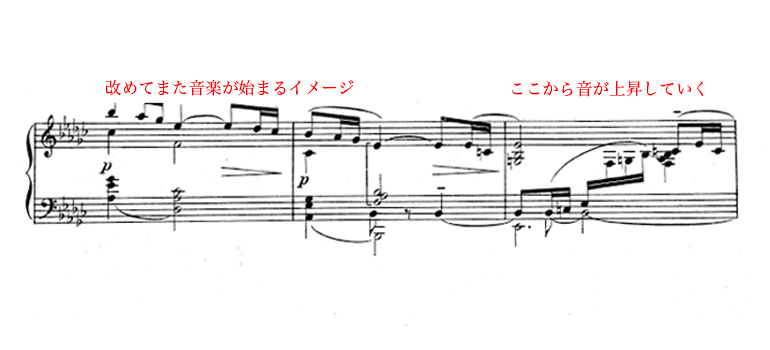

ここは、改めて再び音楽が始まっていくようなイメージで演奏すると良いと思います。

そしてすぐに穏やかになり静まりますが、この曲で一番感情が高まる部分に向かって音が上昇していきます。

ミュージックアカデミー ラファーレでは、体験レッスンも行っていますので、

ぜひお気軽にお問い合わせください!